株式会社Dot.

▼──Dot.安東剛志が語る、

ブランド戦略の新しいかたち

私たちDot.の事業の中心にあるのは、企業の“らしさ”を社会に伝えるための「ブランド戦略」の立案と、「ブランディング」の推進です。

ブランド戦略とは、企業の思想や理念を言葉にし、それをデザインや行動に落とし込むこと。ブランディングは、それを実行している状態を指します。

つまり、意図的に“伝わり方”を最適化して設計すること。単なるデザインやクリエイティブの制作ではなく、企業の本質をどう社会に伝えるか──その“戦略設計”をコアにしています。

とはいえ、ブランディングは目に見える売上と直結しづらい分野でもあります。だからこそ、Dot.ではマーケティングや採用、広報など、各分野に強い企業様とアライアンスを組み、経営全体の戦略課題を多方面からサポートする体制を整えています。

また、Dot.では“戦略とクリエイティブ”、つまり“企画と実行”を両輪で動かすことを大切にしています。そのため、戦略をワンストップで実現できるよう、デザイナー、フォトグラファー、映像作家、コピーライターなど約60名のクリエイターが在籍しています。

この体制によって、ブランド戦略を軸にマーケティングやHR領域などにも広く対応し、企業が抱える課題を複合的に捉え、総合的に解決することが可能になっています。

少し特殊だと思うので詳しくお話ししておきたいのですが、私自身のキャリアはテレビ番組の制作から始まりました。福岡に生まれ、大学から東京へと上京し、卒業後にそのまま番組制作会社に入ります。ドキュメンタリー番組を中心に企画、構成、映像制作を含めた制作ディレクターを担当。東日本大震災の取材を経て、SNSの隆盛も相まってテレビ以外の動画の重要性が増す中で、Web広告業界へと転身しました。このタイミングで東京から地元福岡に戻り、ウェブ系の広告企画を得意としていた会社(現在のDot.の親会社)に入社したのです。

ここから広告・企画はもちろん、デザイン、Web、SNS──といった「メディア」を横断してのプロモーション企画と制作実行を担当してきました。デザインを学ぶ中で、“情報の伝え方”よりも、“なぜ伝えるのか”という本質を戦略に落とし込む重要性に気がついたのもこの頃です。そんな経験を通して、“見せ方の先にある本質”を考えるようになり、結果的には今のブランド戦略という領域に行き着きました。

話は少し戻りますが、動画とWebを掛け合わせたプロモーション提案を進める中で、東京での案件が増えたことを機に、私が東京支社の立ち上げを提案し、責任者を務めることになったのです。それが2016年くらいだったと思います。その後、コロナ禍の中で、よりフラットで自由な形で仕事ができる新しい組織をつくろうと、東京支社を独立させる形でDot.を設立しました。

Dot.という名前には、「点と点をつなぐ」という意味を込めています。元ネタはスティーブ・ジョブズの「connecting dots.」ですね。過去はもちろん、企業や人、アイデア、地域──それぞれが持つ“点”をつなぎ、線にし、面にしていく。それこそが仕事の本質であり、私がやりたかったことでもあるからです。

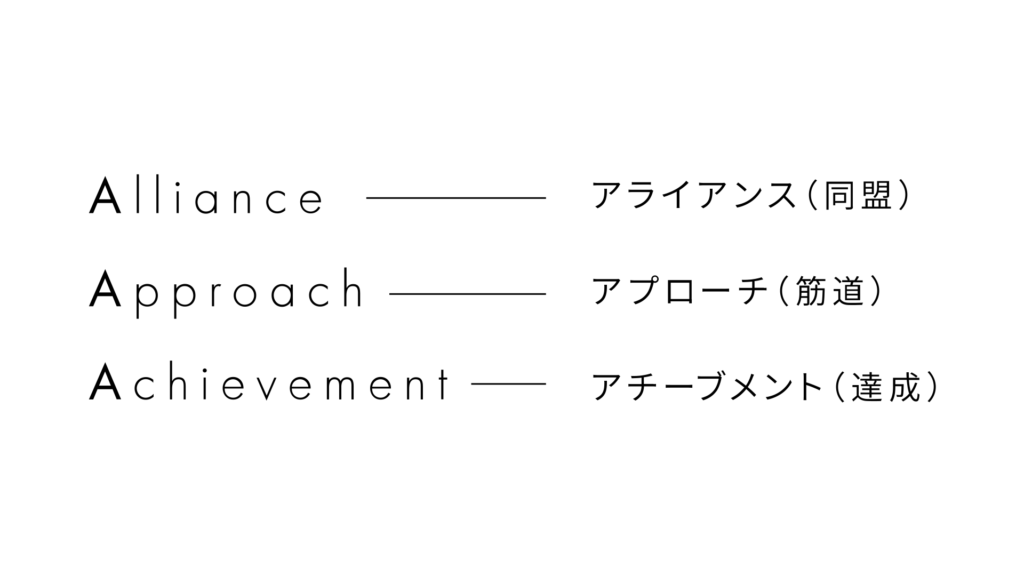

そんな流れから、冒頭でもお話しした通り、現在は約60名のクリエイターが所属し、また4つの企業とアライアンスを組むことで、ブランド戦略に限らず、経営、人事、マーケティングの設計からアウトプットまでを一貫して提供できるようになりました。

クライアント企業の課題に最適化した戦略提案ができる。これこそがDot.の強みです

理念はとてもシンプルで、「仕事ってもっと、楽しいはずだ。」を掲げています。この問いは、クライアントにも、社内のメンバーにも、そして自分自身にも常に投げかけているDot.のフィロソフィー(理念)であり、ブランドメッセージでもあります。

クリエイティブの現場で長く仕事をしてきて感じたのは、「発注側と受注側の過度な上下関係が仕事の楽しさを奪う」ということでした。同じ目的に向かっているはずなのに、押しつけがあると片方が極端に疲弊していく構造です。一方で、似たような仕事でもワンチームとして取り組むと、一体感ややりがいを感じ、そして結果もついてくる。最高に楽しい状態です。

そんな、“やりがいがあって、結果も出る”仕事をしたい。という想いから、この理念が生まれました。

ちなみに、この言葉は誰かに「楽しめ」と強制するものではありません。むしろ、「あなたは今、仕事を楽しめていますか?」という問いです。

私たちはクライアントとも“パートナー”として横並びで関わります。「お任せください」ではなく、「一緒につくりましょう」。その関係性が、結果としてブランドの質を左右すると思っています。

新時代のために私たちDot.が提唱するビジネスの ”AAA(トリプルエー)”

実は、今が一番踏ん張りどころかもしれません(笑)。Dot.の仕事は、私自身が営業・ヒアリング・戦略設計・現場のディレクションまでを兼任しています。その中で痛感するのは、プロジェクトのマネジメントと組織のマネジメントはまったくの別物だということ。いかに自分がいなくても回る仕組みをつくるか──それが今の課題ですね。

経営者として強く感じているのは、「一人の力では何もできない」ということ。 良いチームがあるからこそ、自分の思考を形にできる。 持続可能な会社をどうマネジメントしていくか、まだまだ模索中です。

だからこそ、他の経営者の方々とお話しする機会を大切にしていますし、アドバイスをいただきながら、日々仮説と検証を繰り返している最中です。まさにここでも、Dot.という名前に込めた“つながりの力”を実感しています。

「仕事が楽しいかどうか」というのは、私にとって最も大事な判断基準です。ただ、それと同じくらい大切にしているのが“ディレクション”という能力です。

ディレクションとは、プロジェクトの「方向づけ」であり、遂行に必要な絶対要素だと思っています。ブランド戦略も結局は、企業の“進むべき方向”を定める行為です。もちろん、これには常に正解があるわけではありません。でも、「この方向に進もう」と全員が合意して動いたとき、そこに“新しい正解”が生まれます。

そのためには、まず徹底的なヒアリングが必要です。言葉を交わし、価値を言語化し、共有する。そうすることで初めて、組織が一つのベクトルを向けるようになります。だから、私にとってディレクションとは戦略を形にするための手段であり、“正解を探す”のではなく、“正解をつくっていく”ための思考法なんです。

課題を挙げるとすれば、「営業の最適化」です。ブランディングという領域は、“必要だと気づいていない企業”ほど、本当は必要としている。でも、その層に出会うのは簡単ではありません。

広告や営業代行ではなかなか課題の本質にまでは届かない。むしろ、経営者と膝を突き合わせて話すなかで、「うちも軸(ブランド戦略)がないかもしれない」と気づいてもらうケースが多いです。ですから、私にとって営業とは“共感づくり”に近い。「困ったときに安東を思い出してもらう」──そんな関係性をどう増やせるかが、今の課題です。

個人としては、コロナ禍くらいからずっと「もっと日本を元気にしたい」と思っています。とはいえ、なかなかそれはすぐには実現できないので、まずは目の前のクライアント企業様や、Dot.に関わってくれるパートナーさんを元気にするところから始めていきたいと考えています。そして、個人から始まり、一社が元気になれば、地域が動き出し、地方が変わり、やがて日本全体が活性化する。そんな“ポジティブな連鎖”を生み出したいんです。

そのドミノが倒れた先に何があるか、と考えた時に、Dot.の理念に繋がります。「仕事が楽しい」というのは、経済が活性化してみんながハッピーだからこそ感じられるものだと思うんです。自社だけが儲かっても、日本が沈んでいる状態ではDot.の理念に反します。だから、みんなで日本を上げていきたいと思っています。

そのコアになるのは、やはり中小・零細企業であり、ブランド戦略は、そのための“地力”を育てる行為です。確かに、ブランディングは「売り上げに直結するか?」となると少しハードルが上がります。でも、「効果が見えにくい」かと言うと、実はそんなことはありません。信用・信頼を含めた価値の可視化、差別化による競合との低価格争いからの離脱、採用におけるイメージ浸透など、色々な側面で効果を実感できるはずです。

何よりまず、「やらないより絶対やった方がいい」ということをお伝えしたい。自社のことを「うちはこうなんだ」と良い言葉で語れるようになり、少しでも元気になっていただく。そうした経済圏が地域を元気にし、地方を元気にし、最終的に国を元気にする。そんな流れが作れたら最高だな、と漠然と思っています。

ブランド戦略とは、“目に見えない価値”を可視化するための仕組み。それを形にすることで、仕事はもっと楽しくなる。

Dot.はこの信念を胸に、ブランドの力で日本を元気にする未来を描き続けます。