The future ahead

人材開発

採用支援

Q事業内容と事業の強みを教えてください。

事業内容は、主に組織開発のコンサルティングと、それに伴う人材開発(社員研修)、採用支援を中心に行っています。

私たちの強みは、画一的なパッケージ商材を売るのではない点です。私自身がもともと人事部長として、社員育成の悩みをすべて通過してきました。数多くの課題に向き合う中で、どのような場面で何が効果的かという知見を積み上げ、現在では300〜400種類ほどの研修テキストを備えています。

お客様の課題は一社一社異なりますので、まずは丁寧にコンサルティングをさせていただき、「ここが足りていない」「ここを修正したい」といった課題に合わせて、膨大なテキスト群から最適なものを引っ張り出し、一社ごとにオリジナルの研修プログラムを構築していきます。課題に応じて、「このツールを入れた方がいい」といったご提案も行います。

Q起業までの経緯を教えてください。

実は、私自身はもともと起業したいと思っていたわけでは全くありませんでした。

前職(人事部長)を退職しようとした際、当時の社長から「辞めるのはいいけど、うちの社員教育はどうするんだ?」と引き止められました。そして、「社員時代の給与のまま業務委託契約にするから、『社外人事』として社員教育を続けてくれないか」と提案されたのです。もちろん、起業する気はなかったのでお断りしていました。資本金を貯めていたわけでもなく、次はどこに転職しようか考えていたくらいです。

しかし、2019年の12月24日、クリスマスイブに「あの話どうなった?今日中に親会社に報告しないといけないから今決めて」と突然言われました。「個人事業主じゃなくて法人にしてね」と。 結局、あれよあれよという間に話が進み、12月24日に決断して、翌年2月3日には会社を設立していました。本当に1ヶ月での起業でした。

ただ、今となっては起業して本当に良かったと思います。人事部長時代は、社員たちの相談に乗っていると自分の仕事が始まるのが18時から、ということもザラでしたから。今はすべてが自分の時間なので、過ごしやすいですね。

Q企業理念の決め手を教えてください。

私たちは「個のスキルを組織の知識へ」という言葉をメインテーマに掲げています。

ここ数年、特に若い世代は「自分のスキルをどう上げるか」「キャリアビジョンをどう描くか」という「個」への意識が非常に高まっています。所属する企業は、そのための足がかり、という側面が強くなっていると感じます。そうなると、組織側としては、その「個のスキル」をどうやって会社全体の「知識」や「強み」にしていくかが、今まで以上に大事になってきます。

実はこの言葉は、起業時に作ったものではありません。私自身がサラリーマン時代に、一般職からマネジメント職へ上がる際の昇格試験の論文テーマが、まさにこれだったのです。

それ以来、マネジメント職として働く上での私の「人生の軸」になっていた言葉なので、起業したからといって変える必要もなく、そのまま会社のテーマとして掲げています。

Q仕事を行う上で大切にしている事を教えてください。

2つあります。

1つ目は「納得感」です。 お客様が納得していない、理解していない状態でお話を進めても、絶対に腹落ちはしません。ですから、「やりたくなければ、今はやらない方がいい」と常にお伝えしています。選択するのはクライアント様ご自身です。コンサルタントを「先生」と呼び、言われたからやる、という状態では意味がありません。私たちはあくまで伴走し、気づきの「種」をお渡しするだけです。

2つ目は、「最終ゴールの形を想像できるか」です。 何か施策を行ったとして、その結果「社員さんたちがどうなっているか」「組織がどうなっているか」を想像できないものは、やらない方がいいとお伝えしています。 想像すらできないものを、操り人形のように動かされても、それは組織に活用されませんから。

Q今までで一番辛かったことを教えてください。

創業1年目は、前職の「社外人事」としての業務があったので困りませんでした。 ただ、登記日がちょうど横浜港にダイヤモンド・プリンセス号が入港し、「すごい感染症が来た」と大騒ぎになった日。まさにコロナと共に始まった会社です。

本当の困難は2年目でした。 1年目でお手伝いしていた会社(前職)とは、組織教育に関する方針が少し異なると感じており、独立したからには自分自身のスタイルで仕事を進めたいという思いが強くなっていました。

そこで、一つの区切りをつける意味もあり、2年目の契約条件を(プロとして)大幅に見直してご提示したんです。 すると、コロナ禍で各社がコストカットに走る中、その契約が白紙になりました。 2年目にして、お客様がゼロになったんです。ただでさえ、コストカットで真っ先に削られるのが私たちの領域である「教育費用」です。お客様は全くおらず、年商は100万円台にまで落ち込みました。

「谷底に落ちる」とよく言いますが、谷底はさらに掘れるんだということを知りました。「あとは上がるだけ」なんてとんでもない、まだまだ掘れるぞ、と。 2年目の秋頃は、本気で「会社を畳むかな」と思うくらい大変でした。

ちょうどその頃、国からの持続化給付金などでなんとか生き返り、その翌月あたりに大型の契約がたまたま入ったことで、本当にギリギリ生き延びた、という感じです。あの時のスケジュール帳は真っ白でしたし、あの経験は二度としたくないですね。

Q現在の企業課題/事業課題について教えてください。

ありがたいことに非常に忙しくしており、昨年(2024年)は年間登壇数が220回を超えました。 自分だけでは回らないので、社員たちに登壇を分担しているのですが、それでも限界が近づいています。

特にこの仕事は、「滝井さんにコンサルしてもらいたい」「滝井さんに話してもらいたい」と、役職名(個人名)で仕事が来ることが多いのです。いわゆる「属人化」ですね。 私が「滝井さん」である以上、一人しかいないので、これが大きな課題です。

お客様には「どうやって権限移譲しましょうか」とコンサルティングできるのですが、いざ自分ごとになると、「この品質を社員が担保できるだろうか」「この金額をもらえる社員がいるだろうか」と私情が入ってしまい、難しさを感じています。

社員を育て、組織を拡充していくフェーズに入っていますが、ここのバランスが経営者としての今の最大の課題ですね。

Q企業としての最終的な目標を教えてください。

「こうなりたい」という大きな野望があって起業したわけではないので、難しいですが…。

今は大手のお客様も多いのですが、組織のことで課題が出たときに、「まずはベアラボさんに聞いてみようか」「あそこに滝井さんっていたよね」と、一番最初に発想してもらえるような、思い出してもらえるような組織にはしておきたいです。

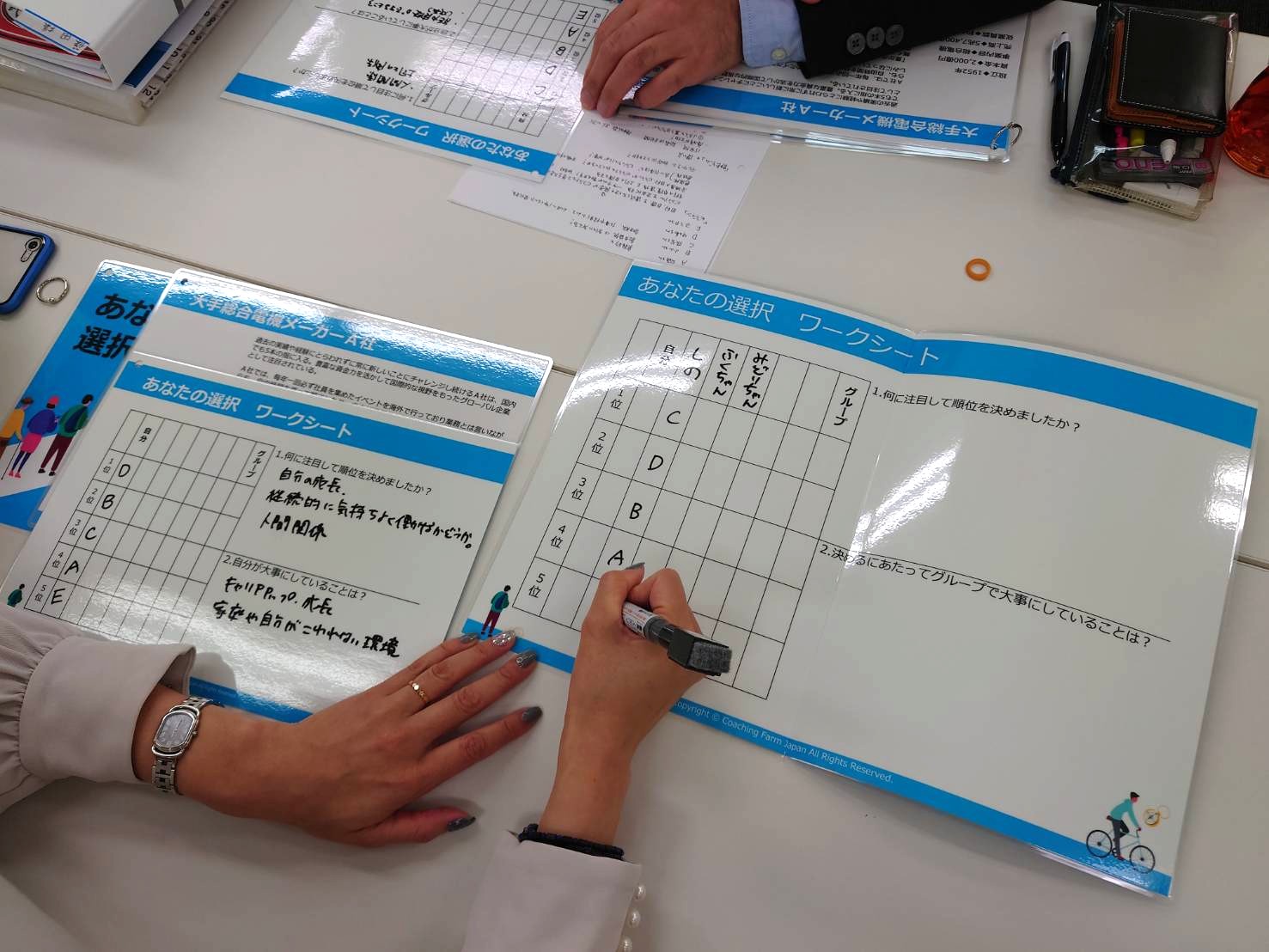

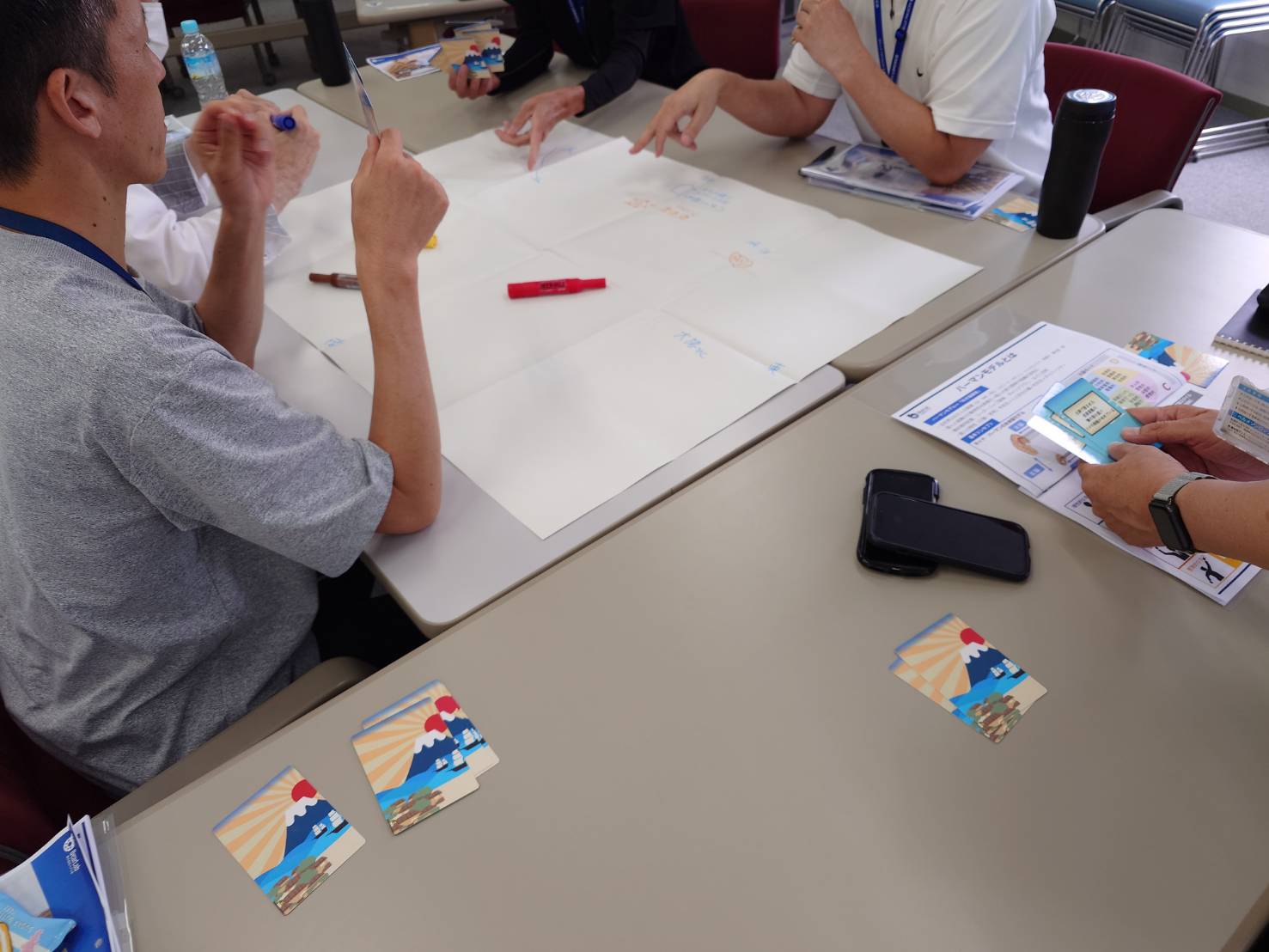

もう一つ、私たちは研修に「ゲーム」を多く取り入れています。 ゲーム感覚で楽しみながら、チームビルディングやコミュニケーション、あるいは個々の思考のクセなどを言語化していく手法です。

この「ゲーミフィケーション研修をやるなら、ベアラボさんだよね」と言われる会社になることは、明確な目標として持っています。 現在80種類ほどのオリジナルゲームを開発しており、中にはアルバイトさん・パートさん向けのコンプライアンス研修を毎年ゲームで実施している企業様もあります。 楽しかったこと、面白かったことは記憶に残り、能動的な学びにつながりますから。

PICK UP

ピックアップ